むずかしい運営規程や重要事項を、わかりやすく解説するコラム5

インターネット上で情報が完結する、デジタル活用術 後篇

《介護事業所の運営規程や重要事項向け》

2025年度より、介護事業所の運営規程や重要事項等の情報は、事業所内での「書面掲示」に加えて、インターネット上での「電子掲示」が義務化されました。

》》》前のコラム 3-5.2025年版「運営規程や重要事項の解説コラム」電子掲示は完結に(複合ワザ) 前篇

このコラムでは引き続き、運営規程や重要事項の掲示・公表の方法について、「電子掲示」にフォーカスして見ていきましょう。

◆このコラムではインターネット上で情報が完結する、ホームページ&情報公表システム活用術を紹介

・インターネット上で情報が完結するデジタル活用術

・ホームページを活用するなら

・情報公表システムを活用するなら

・ITの補助金なども活用できる

・インターネット上での「電子掲示」の振り返り

インターネット上で情報が完結するデジタル活用術

続くコラムでは、ホームページ&情報公表システムの活用術については、それぞれ紹介していきます。

ホームページを活用するなら(1)

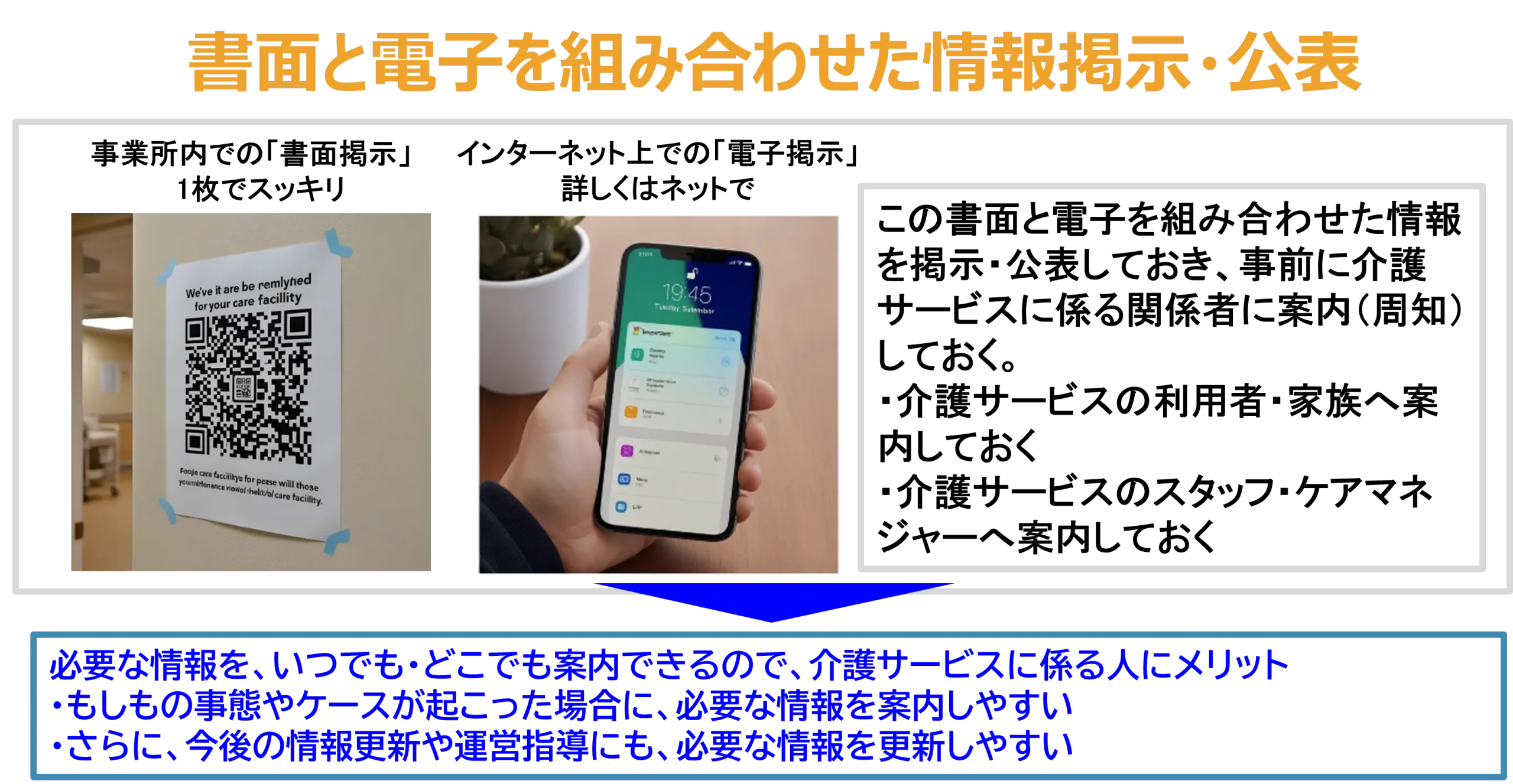

自社で運営するホームページがあれば、事業所内の「書面掲示」と、インターネットでの「電子掲示」を組み合わせた、情報掲示・公表が可能となります。

書面と電子を組み合わせた情報掲示・公表

書面と電子を組み合わせた情報掲示・公表

・事業所内での「書面掲示」 1枚でスッキリ

・インターネット上での「電子掲示」 詳しくはネットで

この書面と電子を組み合わせた情報を掲示・公表しておき、事前に介護サービスに係る関係者に案内(周知)しておく

・介護サービスの利用者・家族へ案内しておく

・介護サービスのスタッフ・ケアマネジャーへ案内しておく

▽▽▽

必要な情報を、いつでも・どこでも案内できるので、介護サービスに係る人にメリット

・もしもの事態やケースが起こった場合に、必要な情報を案内しやすい

・さらに、今後の情報更新や運営指導にも、必要な情報を更新しやすい

《参考ケース事例》 詳しくはこちら

株式会社モテギでも、運営規程等の重要情報は、書面と電子のダブル掲示

令和6年度の介護保険制度の見直しによって、介護事業所の運営規定などの情報については、従来の事業所内での書面掲示に加えて、インターネットでの電子掲示が必要となります。

㈱モテギでは、この機会に介護事業所の重要事項を含めた運営規定を見直し、次のように情報を公表しています。

・書面掲示は紙1枚でシンプルにして、直ぐに閲覧できるクラウドへ連携

(デバイスでQRコードを読み込むと表示される)

・事業所のホームページにて、公表情報の欄を用意して詳しい情報を掲示

(介護サービス情報公表システムにも連携して表示される)

ホームページを活用するなら(2)

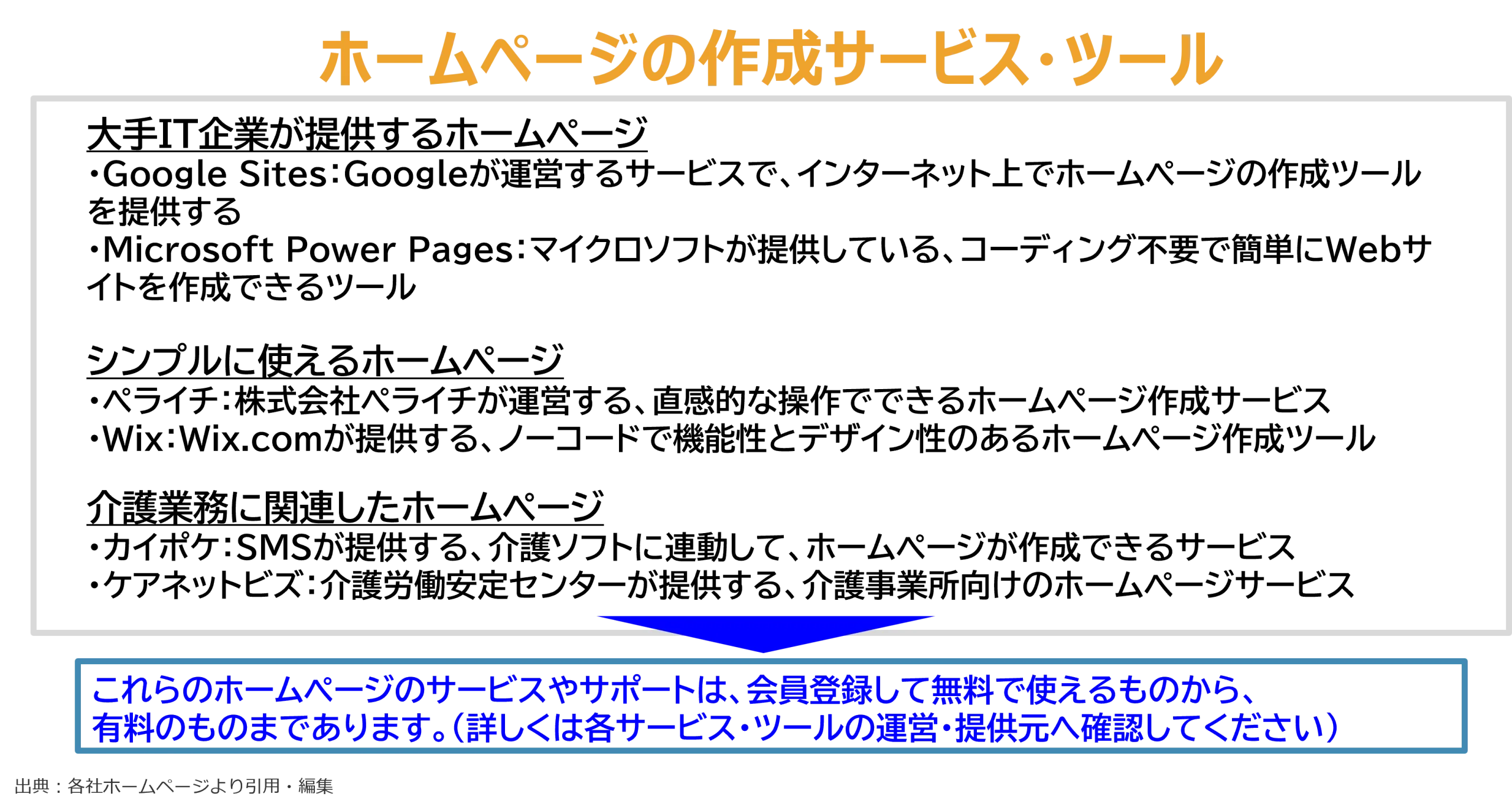

近年ではホームページの作成や更新が簡単になり、無料から使えるサービスやサポートが増えてきました。

ホームページの作成サービス・ツール

ホームページの作成サービス・ツール

大手IT企業が提供するホームページ

・Google Sites:Googleが運営するサービスで、インターネット上でホームページの作成ツールを提供する

・Microsoft Power Pages:マイクロソフトが提供している、コーディング不要で簡単にWebサイトを作成できるツール

シンプルに使えるホームページ

・ペライチ:株式会社ペライチが運営する、直感的な操作でできるホームページ作成サービス

・Wix:Wix.comが提供する、ノーコードで機能性とデザイン性のあるホームページ作成ツール

介護業務に関連したホームページ

・カイポケ:SMSが提供する、介護ソフトに連動して、ホームページが作成できるサービス

・ケアネットビズ:介護労働安定センターが提供する、介護事業所向けのホームページサービス

▽▽▽

これらのホームページのサービスやサポートは、会員登録して無料で使えるものから、有料のものまであります。(詳しくは各サービス・ツールの運営・提供元へ確認してください)

これらの中でもGoogle SitesはGメールのアカウントを持っていれば、どなたでも使える無料のホームページ作成サービスになっています。

インターネット上での操作で、直感的にホームページの構成や情報を配置できて、添付資料や問い合わせなどの編集も、簡単にできるメリットがあります。

→興味がある方は、Google Sitesのヘルプページをご覧ください。

https://support.google.com/sites/answer/6372880?hl=ja

https://support.google.com/a/users/answer/9310491?hl=ja

出典:各社ホームページより引用・編集

ホームページを活用するなら(3)

介護サービスを選択・利用する高齢者や家族の目線で、どなたにも使いやすく見直しすることもおすすめです。

WEBサイトの合理的配慮:ウェブアクセシビリティ

WEBサイトの合理的配慮:ウェブアクセシビリティ

内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」

ウェブアクセシビリティは、ホームページがどなたにとって使いやすい状態を指します。

高齢者や障害者でも、不自由なくホームページを利用できることが理想です。

▽▽▽

2024年4月より、障害者差別解消法の改正内容が適用されて、合理的配慮の提供が義務付けられました。(ウェブアクセシビリティを確保する対応が必要)

このWEBサイトの合理的配慮:ウェブアクセシビリティについて、ケース事例を紹介すると、次のようなものがあります。

事例の内容・経緯・背景

【視覚障害者からテレビ局に対して、公開番組のWeb申込みができないとの申出があった件】

視覚障害のある方から、「公開番組の観覧WEB申込の際に、読上げソフトが画像認証に対応していないため、申し込むことができない」との連絡があった。

事例を解決するための対応 連絡を受けたテレビ局は、相談者に対し、家族や友人による代理入力を伝えたところ、相談者は「障害者自身が申し込みできないシステムに憤りを感じる」との返答があった。そのため、相談者の了解を得た上で、主催者が観覧応募の代理入力を行って、相談者に申込完了ページを確認してもらった。

対応後の状況 現状のWEB申込システムでは、「画像認証」を採用せずシステムを構築することはセキュリティの脆弱性が懸念され、全面改修することは困難である。一方で、視覚障害のある方への配慮として「画像認証」を使用する際は、読上げソフトに対応できるテキストでの案内を追加し、個別に主催者で対応することを掲載している。

→より詳しい内容は、内閣府の事例データベースをご覧ください。

https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

出典:内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」より引用・編集

ホームページを活用するなら(4)

デジタル庁や日本工業規格の発表資料には、高齢者や障害者に配慮した、ウェブアクセシビリティの指針やガイドブックが紹介されています。

ウェブアクセシビリティの指針やガイドブック

ウェブアクセシビリティの指針やガイドブック

デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針」

▽▽▽

参考情報①:デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

参考情報②:日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針」

デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」について、ケース事例を紹介すると、次のようなものがあります。

スクリーンリーダーで順に読み上げたときに、意味が通じる順序になっている

・目が見えている人はウェブサイトを斜め読みして欲しい情報を見つけることができますが、スクリーンリーダーの場合は、キーボードを使ってページの先頭から1つ1つリンクや文章をたどって内容を聞いていきます。

・このとき、文章の意味と読み上げ順序が整合していないと内容を正確に理解できなくなってしまいます。

・スクリーンリーダーは、HTMLのソースに記載されている順、視覚的には左上から右下に向かって読み上げます。

・この順序を考慮してコンテンツやサービスを設計してください。

→より詳しい内容は、デジタル庁のガイドブックをご覧ください。

https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook

日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針」について、達成基準チェックリスト例を紹介すると、次のようなものがあります。

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 A

1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A

1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 A

1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A

→より詳しい内容は、日本工業規格の設計指針をご覧ください。

https://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/

出典:デジタル庁、日本工業規格ホームページより引用・編集

情報公表システムを活用するなら(1)

介護サービス情報公表システムに、「運営規程の重要事項に関する情報掲載欄」が整備されて、ファイルを添付・公表する仕組みができました。

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

次のような手続きで情報掲載が可能

・介護サービス情報報告システムにログインする

・手順3事業所の特色のタブをクリックする

・手順3事業所の特色の「1.事業所の特色」をクリックする

・画面下へスクロールして、法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧から、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)の情報欄から「ファイルを選択」する

・ファイル選択後に、画面下の「記入した内容をチェックして登録する」をクリックする

▽▽▽

介護サービス情報公表システムは、厚生労働省が運営する仕組みになりますが、都道府県や地域ごとに委託している指定情報公表センターによって、その情報の掲載方法や公表内容が分かれます。(詳しくは地域ごとに委託元へ確認してください)

より詳しい内容は、「とうきょう福祉ナビゲーション」より介護サービス情報の公表をご覧ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/13/

出所:「介護サービス情報公表システム」「とうきょう福祉ナビゲーション」より引用・編集

情報公表システムを活用するなら(2)

さらに介護サービス情報公表システムには、運営状況に関するレーダーチャートやチェック項目もあるため、前述の運営規程や重要事項を見直すことで、これらの評価が高まります。

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

運営状況に関するレーダーチャート

運営状況に関するチェック項目

・利用者の権利擁護

・サービスの質の確保への取組

・相談・苦情等への対応

・外部機関等との連携

・事業運営・管理

・安全・衛生管理等

・従業者の研修等

運営規程や重要事項で見直しした内容が多い

▽▽▽

運営規程や重要事項を見直すことで、これらの項目に対応している事業所として、高い評価となる。

これらの介護事業所の運営評価について、運営状況に関するチェック項目を紹介すると、次のようなものがあります。

利用者の権利擁護

(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況

・利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、サービスの提供開始について同意を得ている。

:重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名等がある。・・・あり/なし

・利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等との契約を行っている又は立会人を求めている。

:利用申込者の判断能力に障害が見られる場合において、利用者に代わってその家族、代理人、成年後見人等と交わした契約書又は第三者である立会人を求めたことがわかる文書がある。・・・あり/なし

→より詳しい内容は、「とうきょう福祉ナビゲーション」より介護サービス情報の公表をご覧ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/13/

出所:「介護サービス情報公表システム」「とうきょう福祉ナビゲーション」より引用・編集

情報公表システムを活用するなら(3)

「事業所の特色」ページには、運営規程や重要事項に加えて、事業所の特色となる各種情報を登録できるので、様々なPR情報を入力しやすい。

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

PR向けにおすすめ事項

・特色の自由記述

-従業員の特色に関する自由記述

-従利用者の特色に関する自由記述

-サービスの内容に関する自由記述

-サービスの質の向上に向けた取組

-取組に関係するホームページ

・賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

-入職促進に向けた取組

-資質の向上やキャリアアップに向けた支援

-両立支援・多様な働き方の推進

-腰痛を含む心身の健康管理

-生産性向上のための業務改善の取組

-やりがい・働きがいの醸成

-併設サービスや保険外サービス

・画像・動画登録

・ケアの詳細(具体的な接し方等)

-内部の環境、設備等

-行事等のイベントの計画、記録

-地域との交流の様子

-利用者の一日の流れ

・その他

-事業所や周囲の外観

-事業所の雰囲気

-ブログやSNS

-事業所のパンフレットや広報物

▽▽▽

それぞれテキストや画像・動画、URLなどを登録できるので、PR情報を入力しやすい

より詳しい内容は、「とうきょう福祉ナビゲーション」より介護サービス情報の公表をご覧ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/13/

出所:「介護サービス情報公表システム」「とうきょう福祉ナビゲーション」より引用・編集

情報公表システムを活用するなら(4)

「事業所の特色」ページに入力した情報は、情報公表システムへ掲載されるので、広く情報を公表しやすい。

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

東京都 介護サービス情報報告システムの場合

「事業所の特色」ページに入力した情報

情報公表システムへ掲載

▽▽▽

広報向けに用意した取組や情報を入力すれば、広く情報を公表しやすい

介護サービス情報公表システムは、広く介護事業所やサービスの情報を公表しやすく、今後はさらに介護事業所のシステムやデータベースとも連携していきます。

・介護事業所の電子申請・届出システム

・介護サービス事業者経営情報データベースシステム

より詳しい内容は、「とうきょう福祉ナビゲーション」より介護サービス情報の公表をご覧ください。

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/13/

出所:「介護サービス情報公表システム」「とうきょう福祉ナビゲーション」より引用・編集

ITの補助金なども活用できる

中小企業・小規模事業者向けの補助金や介護事業所向けの補助金など、ITやインターネットを利用した補助金も活用しやすい。

中小企業・小規模事業者向け「IT導入補助金」

中小企業・小規模事業者向け「IT導入補助金」

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

介護事業所向け「ICT補助金」※

※各都道府県ごとの補助金になり、補助対象や金額、期間が変動します

その名称や支援内容が変更となる場合があります

「IT導入補助金」について、補助対象となる内容や金額を紹介すると、次のようなものがあります。

補助率:1/2~4/5

補助額:最大450万円

補助対象経費:ITツール

・ソフトウェア

・ハードウェア

・サービス

・導入関連費

→より詳しい内容は、経済産業省「IT導入補助金」情報をご覧ください。

https://it-shien.smrj.go.jp/

「ICT補助金」について、補助対象となる内容や金額を紹介すると、次のようなものがあります。

補助率:3/4

補助基準額:最大346万7,000円

補助対象経費

(1)ソフトウェアやクラウドサービスの購入費、利用料、リース料、保守・サポート費、導入設定費、導入にあたっての職員のスキルアップ研修費、セキュリティ対策費

(2)タブレット端末・スマートフォン等のハードウェアの購入費、利用料、リース料、保守・サポート費、導入設定費、セキュリティ対策費

(3)Wi-Fiルーター等Wi-Fi環境を整備するために必要なネットワーク機器の購入費、設置費

(4)ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費

→より詳しい内容は、東京都「デジタル機器導入促進支援事業」情報をご覧ください。

https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/digital/

出典:経済産業省「IT導入補助金」、東京都「デジタル機器導入促進支援事業」より引用・編集

インターネット上での「電子掲示」の振り返り

今後も重視されるITを活用した情報掲示・公表

・2025年「運営規程や重要事項の解説コラム」では、運営規程や重要事項を掲示する「電子掲示」にフォーカスして、情報の掲出・公表の方法についてご紹介しました。

・インターネット上で情報を掲載・公表する観点から、ホームページと情報公表システムの両方に載せることが、それぞれの情報の特性を踏まえて、おすすめです。

・ホームページは作成・更新する手間はかかるが、介護事業所やサービスの情報を詳しく紹介しやすく、前述の書面と電子を組み合わせた情報掲示・公表が可能となる。

・情報公表システムは所定のフォーマットや形式になるが、広く介護事業所やサービスの情報を公表しやすく運営状況に関する項目や事業所の特色など、様々なPR情報を入力しやすい。

・そしてインターネット上に、介護事業所の情報を上手く掲載・公表して、広くサービスを提出・公表していくことが、良い形での利用者・家族、ケアマネジャーとのマッチングにもつながります。(スタッフの求人・募集にも有効です)

・また中小企業・小規模事業者向けの補助金や介護事業所向けの補助金なども活用しやすいので、ITやインターネットを利用した「電子掲示」であれば、費用負担の軽減もつながります。

》》》次のコラム 準備中

参考情報(出典)

介護事業所の運営規程や重要事項等の情報については、厚生労働省や管轄行政の発表資料をご覧ください。

・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

・厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「介護保険制度等における指導監督」

・厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」

・厚生労働省「介護分野の文書に係る負担軽減」

・厚生労働省「介護現場におけるICTの利用促進」

・厚生労働省「第233回社会保障審議会介護給付費分科会」

・厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

・経済産業省「IT導入補助金」

・内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」

・デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」

・日本工業規格「高齢者・障害者等配慮設計指針」

・東京都「とうきょう福祉ナビゲーション」

・東京都「デジタル機器導入促進支援事業」