むずかしい運営規程や重要事項を、わかりやすく解説するコラム2

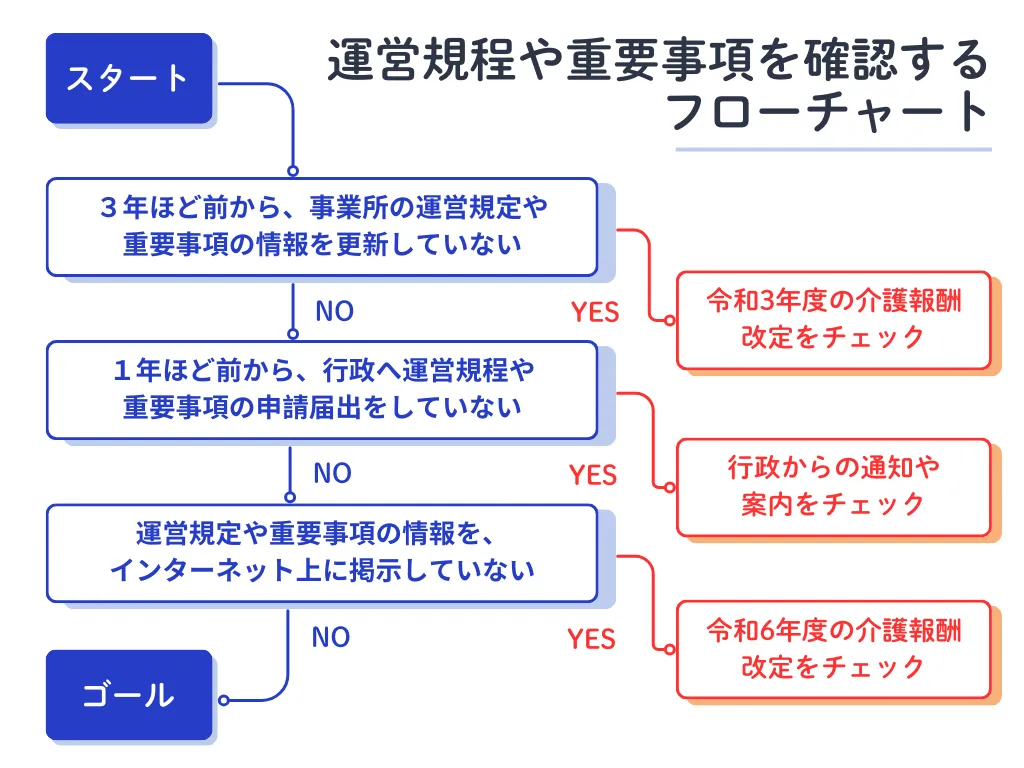

運営規程や重要事項をチェックするフローチャート

《介護事業所の運営規程や重要事項向け》

2025年度より、介護事業所の運営規程や重要事項等の情報は、事業所内での「書面掲示」に加えて、インターネット上での「電子掲示」が義務化されました。

《《《前のコラム 3-1.2025年「運営規程や重要事項の解説コラム」イントロダクション

この「運営規程や重要事項の解説コラム」では、基本的な省令や改定などイントロダクションに引き続き、これらに合わせた情報の見直しについて、解説していきましょう。

→手元に介護事業所の運営規程や重要事項などの情報を用意してください。

運営規程や重要事項の情報を見直すと言っても、いきなり説明書の書面を細かく確認をするのではなく、これまでの省令や改定を踏まえて、主な変更時期やポイントを絞って、必要な情報をチェックしていくのが良いでしょう。

◆このコラムではチェックするフローチャートを紹介

・フローチャートはかんたんな3問だけ

・1問目で引っかかった場合は

・2問目で引っかかった場合は

・3問目で引っかかった場合は

・ゴールしたら書面と電子で公表化

フローチャートはかんたんな3問だけ

近年の社会情勢や事業環境を踏まえて、必要な運営規程や重要事項等の情報・方法などは追加されていますので、このようなチェックのフローチャートを使ってみるのもおすすめです。

・スタート

・スタート

↓

・1問目:3年ほど前から、事業所の運営規定や重要事項の内容を変えていない

NOもしくはYES →YESなら令和3年度の介護報酬改定をチェック

↓

・2問目:1年ほど前から、行政へ運営規程や体制加算の申請届出をしていない

NOもしくはYES →YESなら行政からの通知や案内をチェック

↓

・3問目:運営規定や重要事項の情報を、インターネット上に掲示していない

NOもしくはYES →YESなら令和6年度の介護報酬改定をチェック

↓

・ゴール

1問目で引っかかった場合は

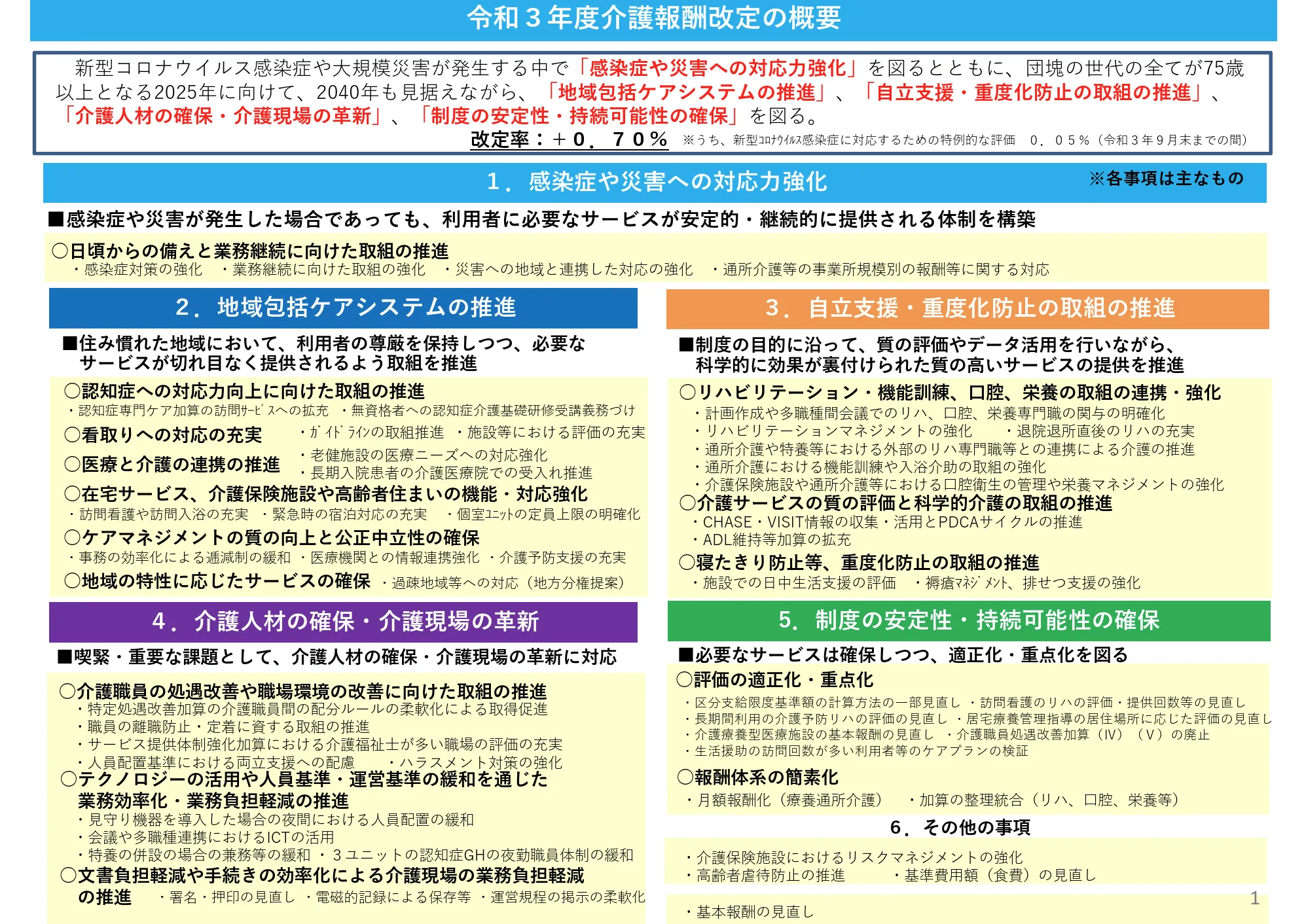

3年ほど前から、事業所の運営規定や重要事項の内容を変えていない場合には、「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」を踏まえた、必要な情報が追加されていない可能性があります。

令和3年度の改定では、感染症や災害の発生を踏まえた業務継続計画(BCP)の策定や、人権の尊重や人的事故・リスクに配慮した虐待防止などへの対応が必要となっています。

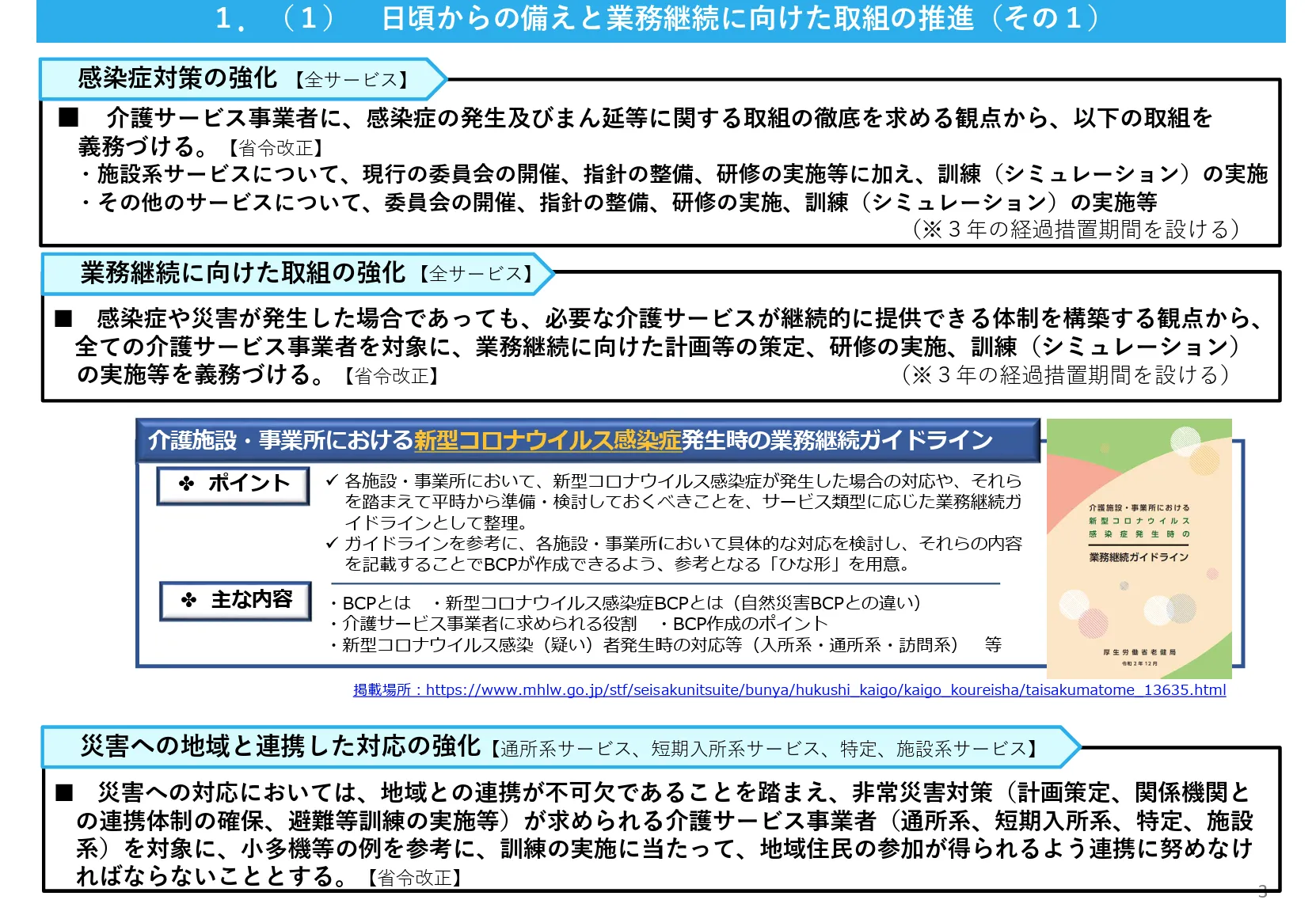

《令和3年度介護報酬改定の概要:主な項目》

1.感染症や災害への対応力強化

・感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・災害への地域と連携した対応の強化

6.その他の事項

・高齢者虐待防止の推進

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集

【重要事項への掲載方法について】

・ここでの重要事項の掲載方法は、重要な情報を端的に説明した契約書のような文面が中心になります。

・そのため業務継続計画(BCP)などの詳細内容や計画資料については、計画を策定する旨として省略して掲載して、その対応する研修や訓練などを行う旨を定めておきましょう。(重要事項への掲載は、あくまで重要な情報を要点を絞って説明したものになります)

《業務継続計画(BCP)の重要項目のケース例》

・当事業所は、感染症や災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するためや、非常時の体制で業務再開を図るための計画を策定して、必要な措置を講じる。

・当事業所は、スタッフに対して、業務継続計画について周知するとともに、定期的な研修及び訓練を実施する。

1問目で引っかかった場合は(続き)

1.感染症や災害への対応力強化

1.感染症や災害への対応力強化

■感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築

(1)日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進

○感染症対策の強化【全サービス】【義務】

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。

・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施

・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

(※3年の経過措置期間を設ける)

○業務継続に向けた取組の強化【全サービス】【義務】

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。

(※3年の経過措置期間を設ける)

○災害への地域と連携した対応の強化【通所系サービス、短期入所系サービス、特定、施設系サービス】【努力義務】

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者(通所系、短期入所系、特定、施設系)を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集

《参考情報》

厚生労働省および東京都福祉局のホームページにも、感染症や災害時の業務継続計画(BCP)のガイドラインや情報が掲載されています。

・厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

・厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

・東京都福祉局「介護サービス事業所のBCP策定支援事業」

これらの感染症や災害への対応については、3年の経過措置期間を経て、令和6年度までにそれらを踏まえた業務継続計画(BCP)や、具体的な取り組みとなる研修や訓練を実践していくことになります。

1問目で引っかかった場合は(続き)

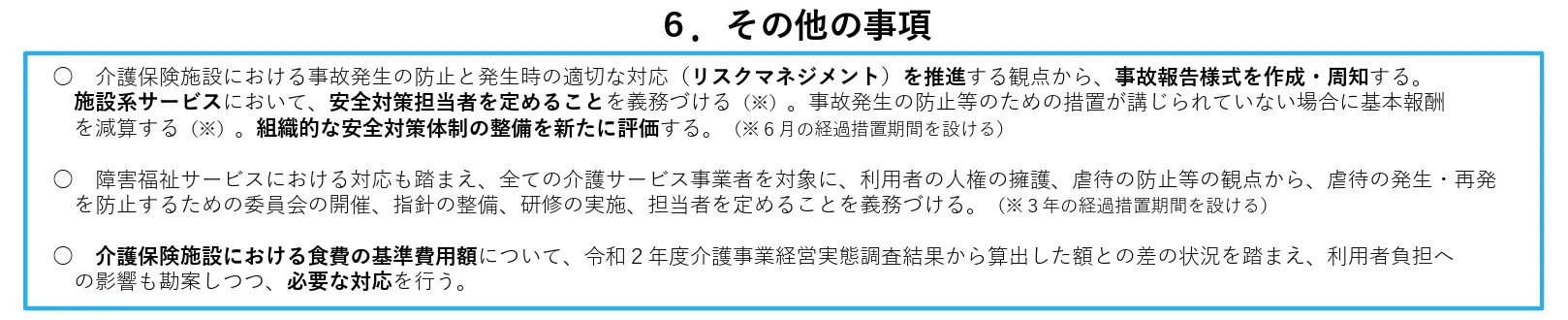

6.その他の事項

6.その他の事項

○ 高齢者虐待防止の推進【全サービス】【義務】

障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。

(※3年の経過措置期間を設ける)

出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集

《参考情報》

〇身体拘束 廃止・防止の取組推進【介護施設・事業所】

なお身体拘束の廃止・防止についても、利用者の人権擁護やQOL(生活の質)の観点から、その廃止・防止の取り組みを定める必要があります。

・厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」

・厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」

これらの虐待防止や身体拘束廃止・防止の対応は、介護事業所の体制加算にも連動しており、対応していない事業所については、減算の対象となってしまうので、留意しておきましょう。

2問目で引っかかった場合は

1年ほど前から、行政へ運営規程や重要事項の申請届出をしていない場合には、行政からの通知や案内に沿って、必要な制度改定や体制加算の情報が提出されていない可能性があります。

前述のように令和3年度介護報酬改定によって、介護事業所の運営規程や重要事項に追加されたものが、3年の経過措置期間を経て、令和6年度までに対応を義務化するものが複数あります。

そして管轄する行政のケース事例として、東京都福祉局から介護事業所への通知や案内を見ると、次のような内容がホームページに掲載されています。

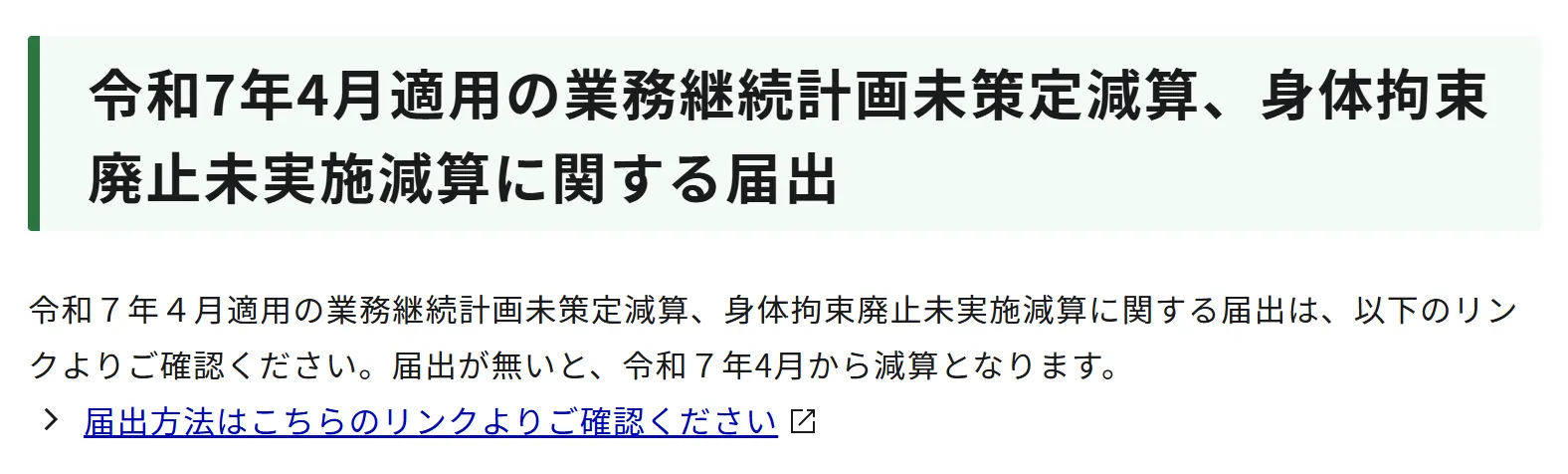

《東京都介護サービス情報のケース事例》

〇令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算、身体拘束廃止未実施減算に関する届出

:令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算、身体拘束廃止未実施減算に関する届出は、以下のリンクよりご確認ください。

:令和7年4月適用の業務継続計画未策定減算、身体拘束廃止未実施減算に関する届出は、以下のリンクよりご確認ください。

届出が無いと、令和7年4月から減算となります。

届出方法はこちらのリンクよりご確認ください

〇【重要】介護職員等処遇改善加算について

:介護職員等処遇改善加算の計画書・実績報告書等の提出については、こちらからご確認ください。

:介護職員等処遇改善加算の計画書・実績報告書等の提出については、こちらからご確認ください。

〇令和6年度介護報酬改定等について

:令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、 こちらのページに掲載しますのでご確認ください。

:令和6年度介護報酬改定に伴う改定後の報酬告示、算定に当たっての留意事項通知、算定構造、サービスコード表、Q&A、地域区分等については、 こちらのページに掲載しますのでご確認ください。

〇人員、設備及び運営に関する基準について

:人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令等を踏まえ、東京都条例・条例施行規則・条例施行要領において定めています。

:人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令等を踏まえ、東京都条例・条例施行規則・条例施行要領において定めています。

・東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準(三連表)

・東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準(三連表)

出典:東京都福祉局「東京都介護サービス情報」より引用・編集

これらの対応は介護事業所の運営規程や体制加算にも連動しており、対応していない事業所については、運営指導や報酬減算の対象となってしまうので、留意しておきましょう。

管轄する行政は、都道府県の他に政令市・中核市などの市区町村、業務委託を受けている団体がありますので、地域ごとの指導・監督者へ確認してください。

3問目で引っかかった場合は

インターネット上に掲示していない場合には、「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」を踏まえた、情報掲示の内容や方法が対応していない可能性があります。

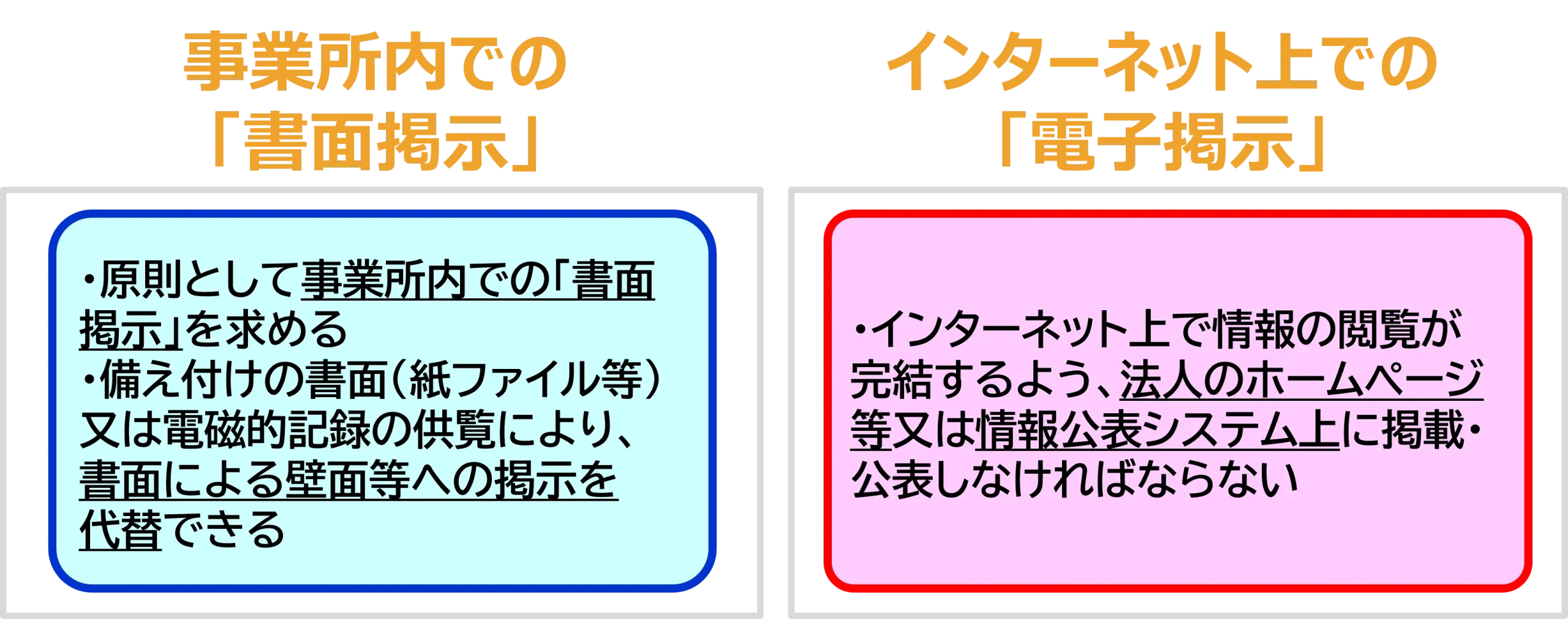

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」により、介護事業所の運営規程や重要事項等の情報は、事業所内での「書面掲示」に加えて、インターネット上での「電子掲示」が義務化されました。

(※令和7年度からインターネット上での「電子掲示」が義務付け)

〇「書面掲示」規制の見直し【全サービス対象】【義務】

:運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。

:運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。

【省令改正】【告示改正】【通知改正】(※令和7年度から義務付け)

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より引用・編集

このように掲載・公表する方法は、従来からの介護事業所内での「書面掲示」に加えて、新たにインターネット上での「電子掲示」が必要となります。

事業所内での「書面掲示」

・原則として事業所内での「書面掲示」を求める

・備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる

インターネット上での「電子掲示」

・インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、法人のホームページ等又は情報公表システム上に掲載・公表しなければならない

《参考情報》

上記の情報掲示の内容や方法については、全サービス種別を対象にした概要になり、個別のサービス種別ごとの運営規程についても、令和6年度に改定されているものもありますので、念のためチェックしておきましょう。

・厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」

ゴールしたら書面と電子で公表化

チェックするフローチャートの振り返り

・2025年「運営規程や重要事項の解説コラム」2本目では、介護事業所の運営規程や重要事項をチェックするフローチャートをご紹介しました。

・このように運営規程や重要事項の情報を見直すには、これまでの省令や改定、行政からの通知や案内を踏まえて、主な変更時期やポイントを絞って、必要な情報をチェックしていくのが良いでしょう。(近年の社会情勢や事業環境を踏まえて、必要な運営規程や重要事項等の情報・方法などは追加されています)

・そして見直しした後には、運営規程や重要事項の情報を更新して、書面掲示と電子掲示をセットで、それらの情報を掲載・公表していく流れになります。(いずれも情報を更新した後は、運営規程と重要事項の内容を、常に一致させることが必要です)

・ここまでは、運営規程や重要事項の情報をチェックする工程になりますが、この後のコラムは、その情報を掲載・公表していく方法についても、詳しく見てきましょう。(シリーズコラムとして、解説するコンテンツは順次、更新する予定です)

》》》次のコラム 3-3.2025年版「運営規程や重要事項の解説コラム」書面掲示は簡単に(神ワザ)

》》》その次のコラム 3-4.2025年版「運営規程や重要事項の解説コラム」電子掲示は完結に(ネット申込)準備中

参考情報(出典)

介護事業所の運営規程や重要事項等の情報については、厚生労働省の発表資料をご覧ください。

・厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」

・厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準」

・厚生労働省「介護保険制度等における指導監督」

・厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」

・厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

・厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」

・厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」

・厚生労働省「身体拘束廃止・防止の手引き」

東京都福祉局のホームページにも、介護サービス情報やBCPガイドラインや作成支援の情報が掲載されています。

・東京都福祉局「東京都介護サービス情報」

・東京都福祉局「介護サービス事業所のBCP策定支援事業」

(管轄する行政は、都道府県の他に政令市・中核市などの市区町村、業務委託を受けている団体がありますので、地域ごとの指導・監督者へ確認してください)